さんま(秋刀魚)の消費を地域ごとに見る

毎年夏の終わりになると、秋刀魚の水揚げのニュースが入ってきます。

不漁だの、回復だの、取れる地域が変わったり、日本の海域ではなく、異国で豊漁だの。

ただ、最近の印象としてネガティブな話題が多い気がします。

では消費する日本国民のデータからどうなのか?政府の統計データ(オープンデータ)から地域別にここ5年間の家計の消費量を料理してみました。

前提として

今回使用する図解ツール(グラフ)は、箱ひげ図を用います。箱ひげ図とはデータのばらつきを視覚的に示してくれるグラフです。

箱ひげ図は、正直まだメジャーなグラフ形式とは言い難く、慣れていないと感覚的にその特徴を掴みにくいところがあります。

ただそれでも、1つのグラフの中で、多くの情報をまとめて図解化してくれるので、慣れると非常に使いたくなるツールです。具体的には以下2点がメリットとして挙げられます。

- データの分布を視覚的に把握できる

- 複数のデータの分布を容易に比べながら視覚的に把握できる

です。箱ひげ図の詳細説明は別で新たに投稿枠を設けて、行いたいと思いますが、この上記2点が有益で、今回の場合は年毎での比較(傾向)がわかりやすくなります。

では本題! さんまの消費額は年々減少気味であった

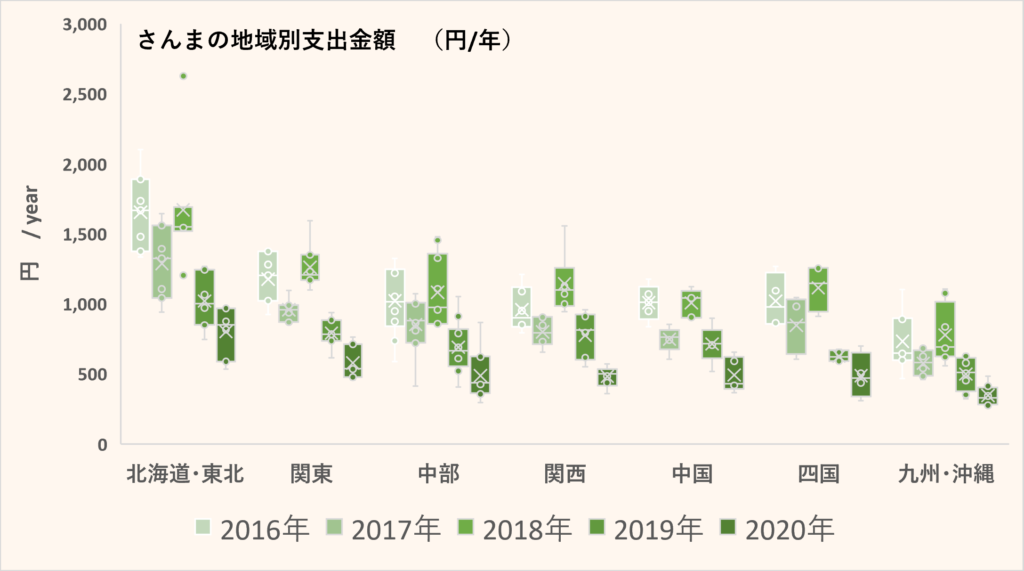

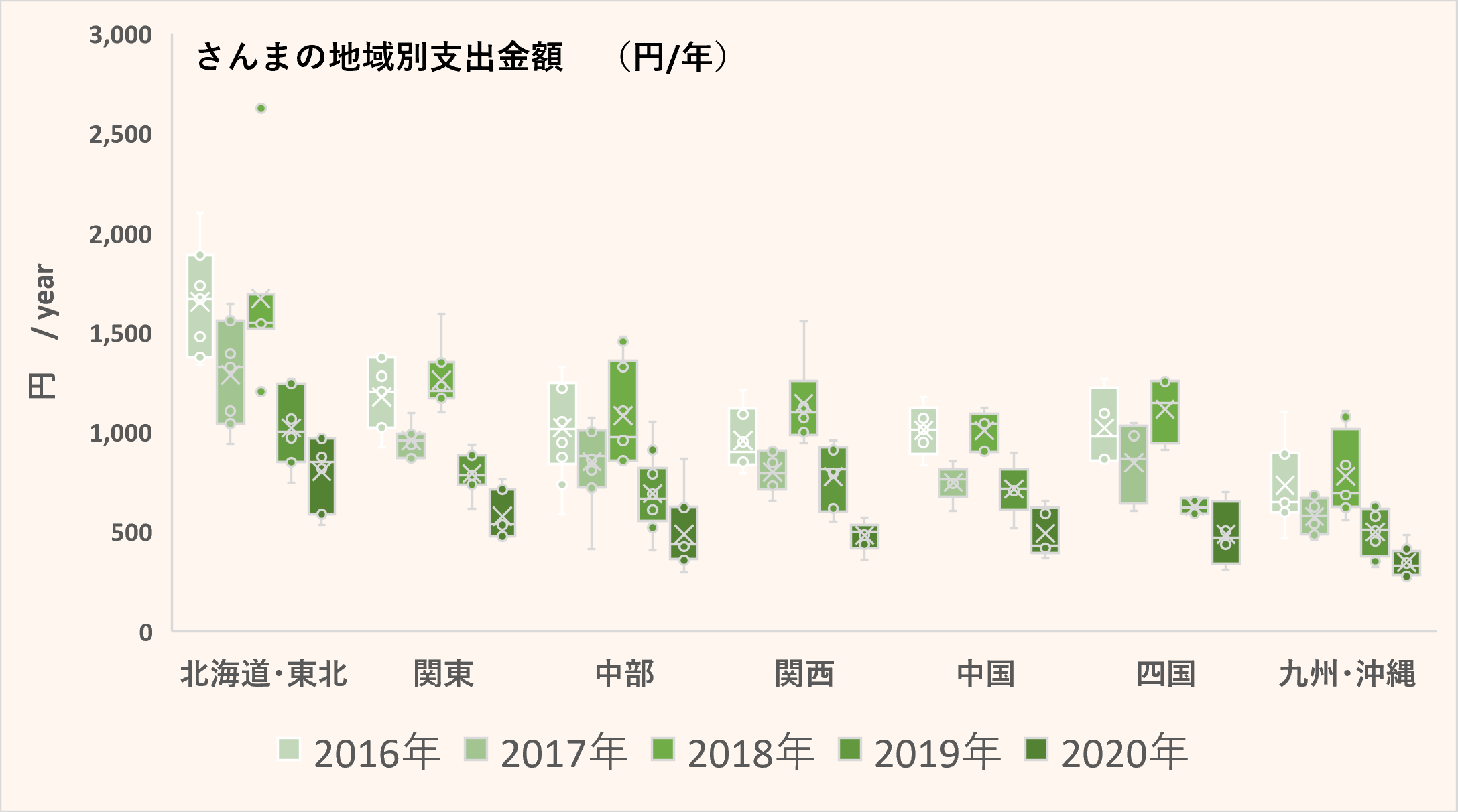

前提はこのぐらいにしておき、南北に長い日本をエリア別にわけ、毎年の家計のさんまの消費額を箱ひげ図にしたのが以下の通り。

なんと。消費額でも減ってますか!

- 2016年~2020年になるにあたり、減少傾向(2018年は増加したものの、全体的には減少傾向)

- 北の地域(北海道・東北)は他地域より毎年消費額は高い

- 多くの地域で2016年の消費に対し、2020年はその半分程度となる消費額

こんなところです。ばらつきレベルは、各地域別で比べても気になるものではなかったですね。

不漁となれば、世帯の消費も減るととらえていいでしょう。ただし、日本人が年々魚離れを招いているかもしれない、という仮説もあり、もっと深く検証をしてみたいと思う。

ちゃこぱは、脂ののった秋刀魚の塩焼きを、夏が終わるころに毎年食べたくなります。生さんま丼を昔、釧路で食べました。やはり、北の魚ですね。

一方、世界はどうか?以前と比べれば、日本と違い、消費は増えていると聞きます。

ここにマーケティングでみれば絶好の機会がありますね。

日本食はラーメンがまだまだ世界で伸びており、そして寿司も伸びてます。ここで、和食として寿司も含め、日本式の魚の料理もまだまだPRすればよいと思う。

それは海外の現地でレストランを開業するだけではないと、今の時代は思います。

- 動画で和食(魚料理)を公開。海外向けとして

- 日本のレストラン(魚料理)も外国人がもっと観光で訪日して食べてもらうようにPR

などがありますね。コロナ禍から、いかにリカバリーするかにも依りますね。

まとめ

ここ5年間のさんまの消費額をみてみました。

- 箱ひげ図で容易に消費額を視覚化

- 日本は北の地域ほど、消費額は多い

- さんまの消費はこの5年で半分程度の減少傾向

上記の通りです。気になることはデータがあれば、定量的に見れます。

なので料理して、皆様に今後も投稿していきます。

ではでは@ちゃこぱ

コメント