業種別での残業時間(所定外労働時間)がわかる

オープンデータを料理すれば、毎月の残業時間を業種別に比較してみることができる。なんとこのデータは、1960年代から毎月集計されています。

具体的には政府統計データの中の毎月勤労統計調査をみてみます。

産業別にみるとどうなの?そして、残業時間はここ数年どうなっているの?といった興味からの料理です。そこまで、昔でははない時から「ブラック企業」が話題になりました。ただし、データはパブリックなデータです。ブラックなデータは多分、パブリックなものからは期待できないでしょうが、みてみましょう。

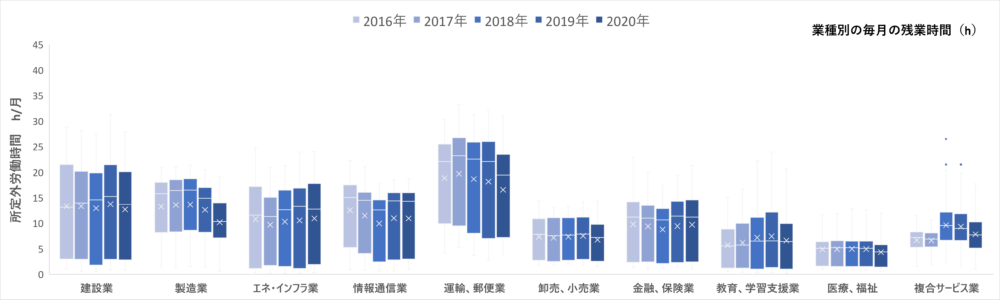

まずはここ5年間の月間の残業時間をチェック

このブログで、こだわりを持つ箱ひげ図で料理してみます。

箱ひげ図の良さは分布(ヒストグラム)がコンパクトに図解化され、別のアイテム(しかも1,2個ではない)との比較が一目でわかること。もちろん、ばらつき感も把握しやすいことです。一般的なヒストグラムなら、グラフを数枚作って比較しなければならない。また、比較をするなら、グラフを目で(PCならマウスをスクロールして)いったりきたりと動かさなければならない、という面倒さがあります。これを解消できる箱ひげ図の良さも伝えられればと思います。

本題から逸れてしまいましたが、政府統計データを料理したグラフが下記です。

うーん。

それほど面白い結果にはなりませんでしたね。2016年1月~2020年12月までの毎月の所定外時間を箱ひげ図で表してます。

- あえていえば、運輸・郵便業がやや残業多め

- ここ5年で残業は増加も減少傾向も見えにくい

- どの業種もざっくりえいば5~20時間が平均的な月の残業時間

といったところでしょうかね。そして、データはパブリックなものであり、特定企業の実態を表すようなものがないため、業種別で平均値としてでたものを、さらに、箱ひげ図で分布化しているため、偏ったデータはないですね。

また、医療・福祉は残業時間少なめ、かつ分布幅(ばらつき)も小さく、これは多くの勤労者が交代制であったり、深く残業して資料を作りこむ・・といった業務を担当する人が少ないのかもしれません。

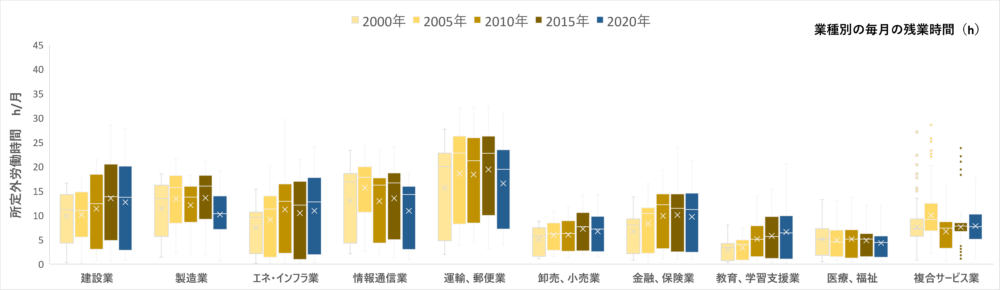

ここ20年間でもトレンド感は乏しい

では、もう少し時代を遡るとどうか?なんせデータはバブル前からありますが、ここでは「ブラック企業」という言葉が出る少し前の2000年から5年ごとの年で2020年まで並べてみてみます。

これまた、特徴に乏しい箱ひげ図となりました。

- あえていえば、運輸・郵便業がやや残業多め(再掲)

- わずかにだが、教育・学習支援業が残業時間増加傾向

- 製造業等、一部は2020年は2015年より減少傾向が顕著

どれも微々たる傾向です。何度も言うようにパブリックな業種別で得た平均データをさらに分布化しているため、”マイルドな”データにならざるを得ない、とも言えます。

ただ、1枚目のグラフ同様、複合サービス業は棒(bar・四分位範囲)の分布から外れたプロット(outlier・外れ値)が多くの年であり、少し目立ちます。深堀りはしませんが、複合サービス業の中で、さらに詳細化すると、残業の多い業種(企業)が明確化するかもしれません。

医療福祉の特徴も特に変わらず、ばらつきも、残業時間も少なめですね。

まとめ

今回は特徴の乏しい箱ひげ図となりました。しかし、日本人は平均的には5~20時間/月の残業をしているのですね。パブリックな観点からです(勿論)。

今度は、もっと遡って、バブル前のデータも料理もしていきたいと思います。

また、複数の箱ひげ図を既にこのブログでは、扱っております。

具体的な箱ひげ図のメリットは前半部で示した通りです。今後の投稿も箱ひげ図で実例をどんどん紹介していきたいと思いますが、一方で、まとまった時間で、箱ひげ図自体の定義、詳細な意味を徹底解説したいと思います。

以上です。

ではでは@ちゃこぱ